Read more

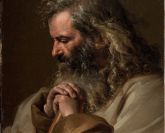

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

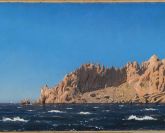

Minerve protégeant les Arts, l’Histoire et la Géographie, entre 1785 et 1789

Huile sur toile

50 x 34,5 cm

Provenance

– Vente à Bruxelles, salle de Ventes Rops, 8 novembre 2015, n° 1220 (comme anonyme). – Galerie Didier Aaron. – Galerie Jacques Leegenhoek, Biennale des Antiquaires, en 2016. – Colmar, collection particulière.

Bibliographie

– Sophie Join-Lambert et Anne Leclair, Joseph-Benoît Suvée 1743-1807, Paris, Arthena, 2017, cat. P. 109, p. 234-235, repr. p. 116.

-490x700.jpg)

Suvée est l’un des peintres du renouveau de la peinture d’histoire initié, sous le règne de Louis XVI, par les efforts conjoints d’Angiviller, directeur des Bâtiments du roi, et de Pierre, son premier peintre. Né à Bruges dans une famille bourgeoise proche du milieu clérical, Suvée se forme dès l’âge de huit ans auprès de l’Académie locale avant de gagner Paris, en 1763. D’abord accueilli par le peintre Jacques Philippe Joseph de Saint-Quentin, il entre rapidement dans l’atelier de Jean-Jacques Bachelier avec lequel il se lie étroitement. Bachelier l’héberge et lui procure une place de professeur dans l’École gratuite de dessin qu’il ouvre en 1766. Afin d’être admis à concourir pour le prix de Rome, réservé aux seuls Français, le Flamand se déclare né à Armentières. Après deux échecs en 1768 et 1769, ses efforts sont couronnés de succès en 1771 avec son morceau sur le sujet du Combat de Mars contre Minerve (Lille, palais des Beaux-Arts), aux dépens de David, classé second. Cette victoire est la première cause de l’hostilité que va lui vouer toute sa vie le futur peintre des Horaces. Le long séjour romain de Suvée (1772-1778) est une période particulièrement féconde au cours de laquelle, en plus des travaux réglementaires qu’il accomplit, il exécute une importante série de tableaux religieux commandée pour la chapelle Notre-Dame-de-Thuyne à Ypres. C’est aussi à Rome que Suvée développe sa pratique du dessin, au travers de l’étude d’après le modèle, et plus encore dans ses paysages à la sanguine ou à la pierre noire, considérés comme des sommets du genre. Les années qui suivent son retour de Rome sont celles de la reconnaissance officielle. Se faisant agréer dès 1779, il participe dès lors au Salon avec des commandes royales dont le style sévère n’est pas toujours apprécié de la critique, mais qui en font un artiste incontournable. Sa modération dans la crise académique que provoque la Révolution de 1789 lui vaut d’être élu, en 1792, directeur de l’Académie de France à Rome. Fort de sa grandissante autorité, David pèse de tout son poids à la Convention pour réduire à néant le rôle de son rival, en faisant supprimer son poste. On devine de nouveau son influence lors de l’arrestation de Suvée pour une supposée « conspiration royaliste » en 1794. Thermidor mettra fin à deux mois d’incarcération à Saint-Lazare, au cours desquels le peintre fait le portrait de compagnons d’infortune condamnés à mort. Confirmé dans ses fonctions de directeur de l’Académie de France à Rome en 1796, il met son oeuvre en suspens pour mieux préparer le rétablissement de l’institution, et s’attache à aménager la villa Médicis, acquise en 1801, en palais voué à l’étude des arts. Mais son directorat est assombri par la mort de trois pensionnaires (le compositeur Androt, les peintres Gaudar de La Verdine et Harriet) et par l’influence délétère que fait peser sur la communauté sa liaison avec la jeune artiste Barbara Bansi. Le vertueux Suvée meurt de voir son autorité contestée, terrassé par une attaque d’apoplexie au cours d’une altercation avec deux élèves1.

Si l’allégorie est un genre très pratiqué jusqu’à la Révolution, trouvant toujours sa place dans les lieux du pouvoir, où elle remplit une fonction politique, comme dans les demeures privées, tous les artistes ne l’ont pas exercée avec le même bonheur. Tandis que les tableaux tragiques de Suvée ont toujours reçu un accueil mélangé de la part de la critique, en raison de la raideur de ses figures et d’un défaut d’énergie dans leur exécution, l’allégorie, invention d’ordre méditatif requérant le plus souvent des compositions statiques, convenait mieux au tempérament pondéré de l’artiste. Bien que l’image du souverain ne soit pas présente dans la composition, Minerve protégeant les Arts s’inscrit dans l’iconographie des allégories monarchiques relatives à l’encouragement des arts sous l’Ancien Régime. La présence de la Prudence et de la Justice2 derrière la déesse lui confère en effet une dimension politique et tend à assimiler Minerve à la Nation – elle incarnera la France après 1789. L’identification du sujet cependant n’est pas aisée, car les beaux-arts n’occupent par la plus grande partie du champ de l’image. Seule la Peinture est active, à gauche, tandis que la Sculpture et l’Architecture sont représentées sous les traits de deux enfants se plaçant sous le bouclier de Minerve, leurs attributs reposant à terre à l’avant-plan à droite. L’Histoire et la Géographie, toutes deux agenouillées à gauche, avec la Prudence et la Justice, occupent proportionnellement plus de place, tandis que la statue antique qui domine l’assemblée, tenant un cœur des deux mains, a une forte présence. On aimerait proposer pour celle-ci une identification alternative à celle de Pandore déjà suggérée3. Rares sont les idées incarnées par une femme tenant un cœur dans l’Iconologie de Ripa, et cet attribut n’est jamais unique. Mais, si l’on excepte le faisceau de verges dont la statue est exempte, celle-ci pourrait personnifier la Concorde, garantie par Minerve ; elle est la condition pour que les facultés intellectuelles de l’homme s’exercent librement.

Un tel programme devait correspondre à un projet de commande dont les conditions nous sont aujourd’hui inconnues et qui sera resté sans suite. Le modello qui en a résulté est un condensé de la manière de peindre de Suvée, se caractérisant par une couleur entièrement assujettie au dessin. Mais quoique la ligne domine, l’exécution de l’esquisse présente une facilité qui, chez cet artiste, disparaît souvent dans l’exécution à grande échelle. (M.K.)

1. L’artiste est mieux connu depuis la publication, en 2017, de la monographie très complète que lui ont consacrée Sophie Join-Lambert et Anne Leclair, voir supra la Bibliographie.

2. Cette figure ne tient pas des pinceaux, comme ont cru le deviner les auteurs du catalogue raisonné, mais une balance repliée, ainsi qu’une épée dans sa main droite.

3. Join-Lambert et Leclair, 2017, n° P. 109, p. 234, relaient l’analogie avec la statue du Déjeuner de l’âne de Fragonard (Cambridge, Fogg Art Museum), établie par Jean-Pierre Cuzin.

Shorten

Read more

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

-165x133.jpg) Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Patrice Giorda

né en 1952

Patrice Giorda

né en 1952

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Camille Rogier

(1810-1896)

Camille Rogier

(1810-1896)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

-165x133.jpg) Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

-165x133.jpg) Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

-165x133.jpg) Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

-165x133.jpg) Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

-165x133.jpg) Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

-165x133.jpg) Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

-165x133.jpg) Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

-165x133.jpg) Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

-165x133.jpg) Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

-165x133.jpg) Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

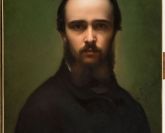

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

Élisabeth Sonrel

Élisabeth Sonrel

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)